Dans l’écheveau complexe des ruelles de Saint-Pétersbourg, où l’ombre de la misère se mêle à l’éclat éphémère des salons dorés, Crime et Châtiment (1) prend racine et nous immerge dans une époque de tourments et de questionnements. À sa parution, en 1866, ce roman n’est pas simplement une œuvre de fiction ; il devient le miroir d’une société russe en proie à ses propres contradictions, le reflet d’une Russie tsariste en quête d’identité.

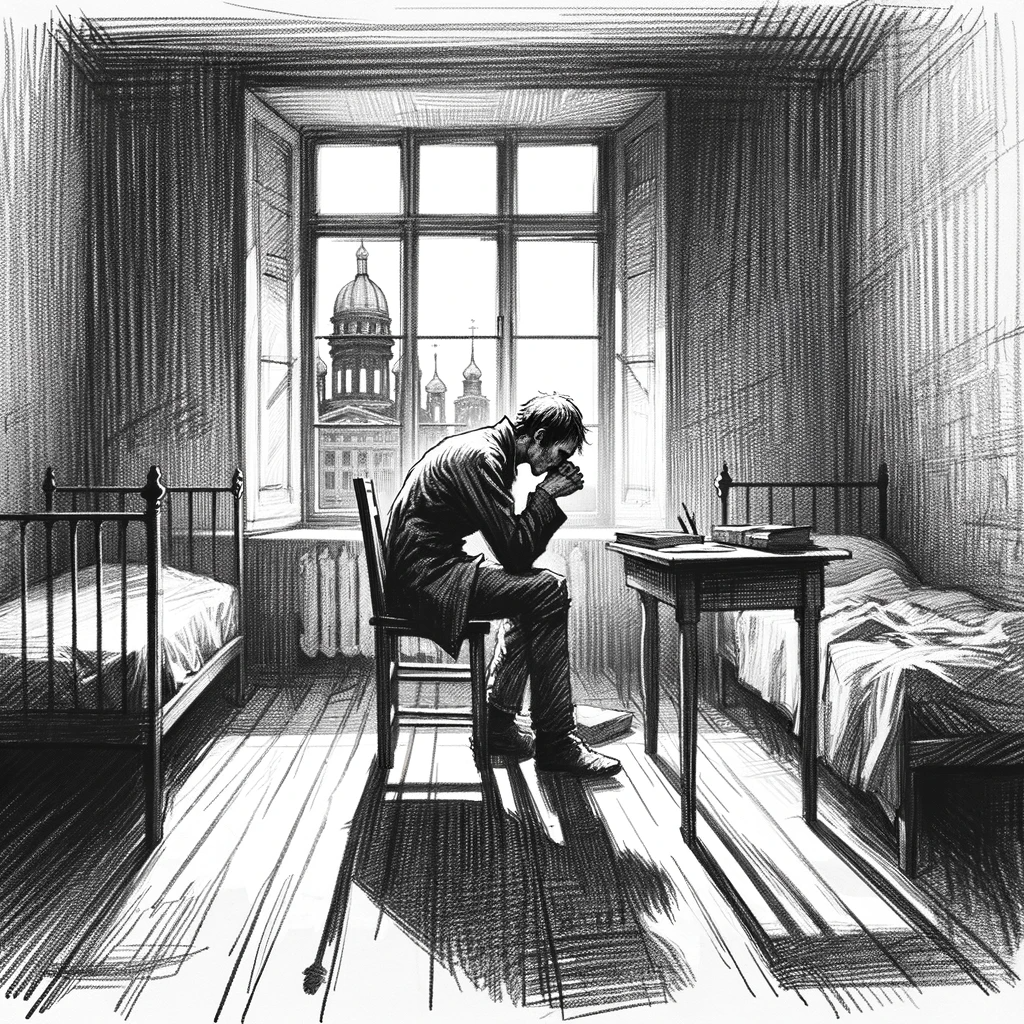

L’auteur n’est autre que Fiodor Dostoïevski, un observateur sagace et psychologue avant la lettre. Il ne se contente pas de peindre des portraits ; il sculpte des âmes avec les mots comme outils. Crime et Châtiment est son atelier, où se dessine le visage tourmenté de l’humanité. Raskolnikov, l’antihéros de l’histoire, est tel le cœur battant du roman, un cœur en pleine déroute. Il est le paroxysme de l’être en crise, un homme qui, dans un élan de démesure, se croit investi d’une mission régénératrice. Par le prisme de ses yeux fiévreux, la ville où se déroulent les faits se fait labyrinthe et devient le théâtre d’une tragédie intime où chaque coin de rue peut être le prélude d’une révélation ou d’une chute.

En déroulant le fil de ce récit, nous sommes confronté à la violence et à la douceur, à la déraison et à la lucidité. Chaque personnage est un monde en soi, chaque dialogue une plongée dans les abysses de la conscience. L’auteur russe nous livre ainsi une partition où chaque note vibre d’une intensité singulière, composant une symphonie humaine d’une complexité inouïe.

Le roman, bien que plongé dans la Russie du XIXe siècle, parle à l’universel. Les questions qu’il pose sont celles de toutes les époques : Qu’est-ce que la justice ? Où se situe la frontière entre le bien et le mal ? Peut-on transgresser la loi au nom d’un idéal ? Autant d’interrogations qui se posent encore et toujours dans notre monde actuel. Pour déchiffrer ce classique de la littérature russe, je vous propose, comme à l’accoutumée, une petite analyse ! 😉

Les personnages

Dans la galerie de portraits que Dostoïevski peint avec une maestria sans pareille, chaque personnage de Crime et Châtiment est sculpté avec une précision chirurgicale, façonnant ainsi l’épine dorsale de l’intrigue et le cœur même de la dimension philosophique du roman.

Rodion Raskolnikov, le meurtrier de l’histoire, est un étudiant en droit mais surtout un concentré de contradictions. Il est utile de l’aborder comme un cas d’étude, un spécimen sous le microscope de la morale et de la philosophie. Son acte de meurtre n’est pas un simple crime ; c’est une tentative désespérée de s’affirmer comme un être d’exception, au-dessus de la morale commune. Mais cet acte est aussi un cri, un appel à une justice plus grande, celle qui pèse l’intention autant que l’acte. Son nom même, Raskolnikov, dérive du mot russe raskol, qui signifie « schisme », illustrant la division intérieure qui le déchire entre son idéalisme et la réalité crue de son humanité.

À l’opposé, Sonia Marmeladova est l’incarnation de la douceur, de la compassion, et de la résilience. Elle peut être perçue comme une lumière dans l’obscurité, une figure christique offrant la rédemption à Raskolnikov. Sa dévotion et son sacrifice sont les antithèses des idéaux nihilistes qui ont conduit Raskolnikov au crime. Sa présence est essentielle, car elle représente l’alternative, le chemin vers la lumière que Raskolnikov cherche dans les ténèbres de son âme.

Les figures secondaires ne sont pas en reste. Le personnage de Svidrigaïlov, par exemple, sert de contrepoint cynique à Raskolnikov. Il est l’homme qui a accepté son absence de moralité et vit en paix avec ses démons. Sa vision du monde, dépourvue d’illusions, offre un aperçu glaçant d’une vie sans la quête de rédemption qui anime Raskolnikov.

L’inspecteur Petrovitch, avec son approche psychologique de l’enquête, joue le rôle de catalyseur dans la prise de conscience de Raskolnikov. Il est le miroir judiciaire qui reflète les justifications morales du meurtrier, le poussant inéluctablement vers la confrontation finale avec lui-même.

En tissant ces portraits, Dostoïevski ne dessine pas seulement des individus ; il construit un panorama de l’âme russe de l’époque, tout en touchant à l’universel. Ces figures sont des vecteurs de questionnements moraux, des incarnations de pensées en lutte. Il faut non seulement voir ces différents profils comme des créations littéraires mais aussi, surtout, comme des symboles d’une quête d’identité et de vérité qui transcende les pages du roman afin d’interpeller le lecteur.

L’exploration approfondie de ces caractères est cruciale, car elle nous permet de déchiffrer le message crypté de Dostoïevski sur la nature humaine.

Les thèmes abordés

Dans le tissu complexe de Crime et Châtiment, les thèmes sont autant de fils que Dostoïevski entrelace avec une habileté narrative remarquable, tissant une toile qui capture les tensions morales et sociales de son époque, tout en restant intemporelle et universelle.

La justice et la morale sont au cœur des tourments de Raskolnikov. Il s’agit de sa quête pour définir une justice qui transcende la loi, une justice qui serait en harmonie avec une vision idéaliste du monde où certains, les extraordinaires, sont autorisés à enfreindre les règles communes pour le bien supérieur. Dostoïevski utilise ainsi le crime de Raskolnikov comme un laboratoire pour tester les limites de cette justice auto-proclamée et comment, finalement, le poids de la morale traditionnelle s’avère incontournable et écrasant.

La pauvreté et la lutte des classes sont représentées avec une acuité presque documentaire. Dostoïevski peint un tableau social d’une Russie où les inégalités sont aussi bien géographiques que sociales. La misère matérielle est omniprésente et nous pourrions l’analyser non seulement comme un contexte, mais aussi comme un personnage en soi, une force qui modèle les destins, pousse aux actes désespérés et façonne les consciences. La pauvreté est la toile de fond contre laquelle se détachent les actions et les justifications des personnages, un facteur déterminant dans leurs choix moraux.

La rédemption est le thème lumineux qui contrebalance les ténèbres du roman. Elle est la promesse tenue au bout du chemin tortueux de meurtrier, la possibilité d’une seconde chance. Elle est telle un voyage, semé d’embûches, qui exige le passage par la souffrance et le repentir. Dostoïevski nous invite à réfléchir sur la capacité de l’âme à se régénérer, à trouver une paix après avoir frôlé l’abîme. Un thème riche en nuances qui résonne avec les questions de justice et de morale qui traversent tout le roman.

Dans cette exploration thématique, Dostoïevski confronte aussi le lecteur à des questions éthiques profondes. Il utilise ses personnages et l’intrigue pour proposer une réflexion sur la capacité de l’individu à se confronter à ses propres démons et à la société dans laquelle il vit. Les thèmes de Crime et Châtiment sont un miroir dans lequel se reflètent encore aujourd’hui nos propres dilemmes moraux.

Le style

La prose de Dostoïevski dans « Crime et Châtiment », tout comme dans d’autres de ces grands romans (L’Idiot, Les frères Karamazov) est une architecture complexe où chaque élément stylistique contribue à la richesse psychologique et philosophique de l’œuvre. Voyons de plus près comment l’auteur russe tisse sa toile narrative.

La narration polyphonique est l’une des innovations majeures de Dostoïevski. Chaque personnage possède une voix qui porte une vision du monde distincte, permettant à l’œuvre de résonner de plusieurs points de vue en simultané. Ces différentes voix s’entrecroisent, se confrontent et finalement construisent une réalité narrative dense et nuancée. Elles invitent le lecteur à diriger son attention, non seulement sur l’harmonie d’ensemble, mais aussi sur les solos distincts qui la composent.

Les symboles sont un autre aspect essentiel du style de l’auteur russe. Le sang, par exemple, est une présence récurrente dans le livre, symbolisant la vie et la mort, la culpabilité et la rédemption. L’eau aussi apparaît comme un symbole puissant, souvent associé au baptême et à la purification dans la littérature classique. Dans Crime et Châtiment, l’eau peut être perçue comme une métaphore du passage de Raskolnikov : les eaux troubles de son crime, l’immersion dans le désespoir et, potentiellement, une renaissance purificatrice à travers le regret et la souffrance

Le réalisme psychologique de Dostoïevski est incontestable. Ses personnages sont d’une complexité qui défie le temps, leurs conflits intérieurs et leurs motivations sont exposés avec une acuité qui touche au cœur de l’expérience humaine. L’auteur parvient à rendre palpable la psyché de ses personnages. Ils sont à la fois produits de leur environnement social mais aussi de leurs luttes intérieures personnelles.

L’usage des dialogues mérite une attention particulière. Dostoïevski les manie avec une telle habileté qu’ils deviennent le véhicule de l’évolution psychologique des personnages. Les échanges entre Raskolnikov et les autres protagonistes sont chargés de sous-texte, de tension et de révélation. Chez l’auteur russe, les dialogues sont essentiels à la progression dramatique du roman, où la forme est inséparable du fond, où la manière de raconter l’histoire est aussi significative que l’histoire elle-même.

La postérité du roman

La trajectoire de Crime et Châtiment dans le paysage littéraire mondial est aussi tortueuse que l’histoire qu’il raconte. À sa parution, les critiques et les lecteurs furent confrontés à une œuvre dont la forme initiale semblait brouillonne, l’écriture de Dostoïevski étant marquée par une urgence et une intensité qui transparaissent dans la texture même du texte. Cette forme d’écriture « cochonnée » a produit un roman qui a défié les conventions narratives de son temps, introduisant une complexité psychologique et une profondeur thématique rarement atteintes.

La réception initiale du roman a oscillé entre l’admiration pour la perspicacité psychologique de Dostoïevski et une certaine réticence face à sa structure déroutante et à la densité de ses thèmes. Avec le temps, cependant, Crime et Châtiment a été reconnu comme un chef-d’œuvre révolutionnaire, influençant profondément non seulement la littérature, mais aussi la philosophie et la psychanalyse.

Les critiques modernes ont souvent souligné la manière dont Dostoïevski parvient à entrelacer les fils de son récit pour créer un tissu narratif où chaque personnage, chaque dialogue et chaque symbole sert à explorer les abîmes de l’âme humaine. La force du livre réside dans sa capacité à questionner le lecteur, à le pousser dans ses retranchements éthiques et moraux, faisant de l’œuvre un miroir de l’âme individuelle et collective.

La postérité de Crime et Châtiment est indéniable. L’œuvre continue d’être étudiée, adaptée et célébrée pour sa profondeur et sa pertinence. Elle est souvent citée comme un exemple par excellence du roman psychologique et un précurseur des explorations modernes de la conscience et l’influence de Dostoïevski continue de se fait sentir dans la littérature contemporaine mais aussi dans les débats sur la nature du crime et de la punition, ainsi que dans la compréhension de la psychopathologie.

En conclusion, il s’agit ici d’un monument littéraire qui a su transcender les critiques initiales pour se forger une place de choix dans la littérature mondiale. Une œuvre qui continue de résonner avec les lecteurs d’aujourd’hui, défiant le temps pour toucher à l’universel, à la quête éternelle de sens et de rédemption de l’être humain.

(1) DOSTOÏEVSKI F., Crime et Châtiment, Éditions Rencontre Lausanne, 1960 (l’édition originale russe fut pour la première fois publiée en lire en 1867).

Laisser un commentaire