Particularités des mondes de Vénus, de Mercure, de Mars, de Jupiter et de

Saturne

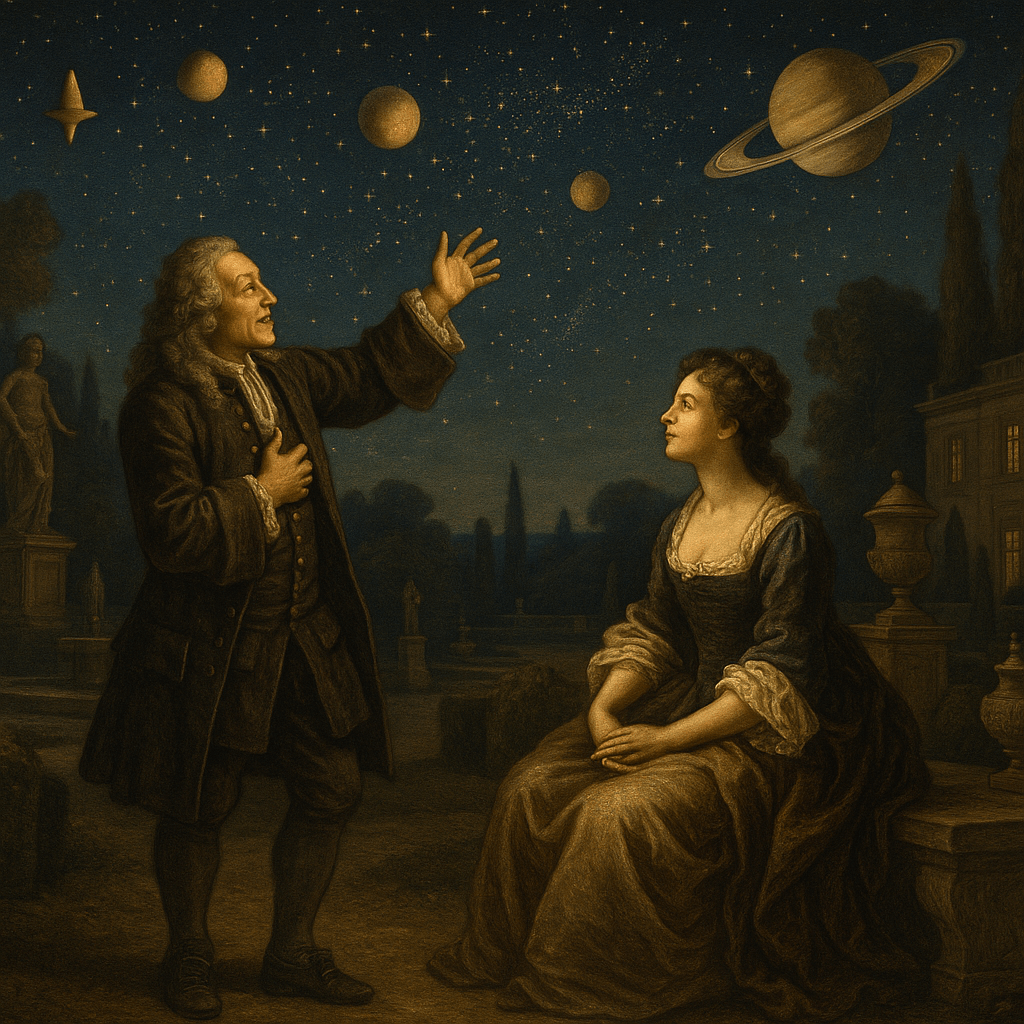

Lors de la quatrième soirée, Fontenelle et la Marquise entreprennent un véritable tour du propriétaire de notre système solaire. Après avoir longuement débattu de la Lune, ils tournent désormais leur attention vers les planètes voisines : Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne. C’est l’occasion pour l’auteur de mobiliser les connaissances astronomiques du XVIIe siècle sur ces astres tout en se livrant à des spéculations inventives quant à leurs particularités et hypothétiques habitants. L’intérêt de ce chapitre réside dans l’alternance entre observations scientifiques réelles (telles qu’elles étaient connues à l’époque) et imagination poético-humoristique pour donner vie à ces mondes lointains.

La soirée commence par Vénus, l’étoile du Berger. Fontenelle dépeint cette planète en commençant par un point de vue original : il invite la Marquise à se représenter le spectacle du ciel depuis Vénus. Vue de là-bas, la Terre deviendrait elle-même une étoile brillante dans le firmament, occupant dans le ciel vénusien le rôle que Vénus occupe dans le nôtre. La Marquise s’émerveille de cette idée : imaginer que nous puissions être « l’étoile du berger” de quelqu’un d’autre est une jolie inversion de perspective. Cela continue de cultiver l’apprentissage du relativisme cosmique. Cependant, Fontenelle tempère vite cette vision poétique idyllique de Vénus. Il décrit la réalité physique de cette planète telle que les savants la conçoivent alors : un monde hérissé de montagnes pointues et arides, dont la surface réfléchit intensément la lumière du Soleil. C’est cette forte réflexion qui explique l’extraordinaire brillance de Vénus dans notre ciel – c’est l’astre le plus lumineux après le Soleil et la Lune. Mais derrière cette clarté douce vue de loin se cacherait un paysage extrêmement éclatant et sec, presque éblouissant et certainement peu accueillant. On voit ici Fontenelle jouer sur le contraste entre l’imaginaire humain (on surnomme Vénus la “belle étoile”, on l’associe à la déesse de l’amour et à la douceur du soir) et la réalité scientifique (une planète très brillante car saturée de lumière solaire, probablement brûlante et inhospitalière). Cette opposition éclaire un thème cher à l’auteur : la nature n’est pas obligatoirement conforme aux projections romantiques que nous faisons sur elle.

Cela n’empêche pas la Marquise de spéculer sur les habitants de Vénus. Fidèle aux associations d’idées, elle imagine spontanément que les Vénusiens, vivant près du Soleil, doivent être « passionnés et pleins de vie ». Elle les voit comme des êtres au tempérament brûlant, analogues peut-être à ce que l’on pourrait penser des habitants d’un pays très ensoleillé. On reconnaît là le stéréotype classique de l’époque : on attribuait volontiers aux climats leur influence sur le caractère (thèse du « climat déterminant les mœurs » qu’on retrouvera même chez Montesquieu). Fontenelle en joue : il rapporte que la Marquise compare ces imaginaires Vénusiens à « les Mores grenadins » – c’est-à-dire les Maures de Grenade – réputés dans la littérature pour leur fougue et leur ardeur. Le philosophe répond avec ironie que les habitants de Vénus doivent avoir une chaleur émotionnelle encore supérieure aux plus passionnés des Maures grenadins ! Par cette pointe d’humour, il moque gentiment la tendance à extrapoler nos stéréotypes terrestres vers d’autres mondes. Néanmoins, il suit le jeu de la Marquise, la laissant imaginer ce peuple bouillonnant, tout en rappelant sous-jacemment que c’est de l’ordre de l’amusante conjecture. Ce passage montre bien l’équilibre entre les voix des deux personnages : la Marquise ose désormais proposer elle-même des visions (un peu fantaisistes), et Fontenelle, sans les approuver dogmatiquement, s’en amuse et les utilise pour alimenter la discussion. D’une certaine manière, la Marquise commence à co-créer le récit spéculatif, ce qui renforce l’immersion du lecteur.

On passe ensuite à Mercure, la planète encore plus proche du Soleil. Si Vénus suscitait l’idée d’une intensité de vie, Mercure, lui, évoque l’excès absolu. Fontenelle dépeint Mercure comme un petit monde enfermé dans la fournaise solaire. Il imagine que les habitants de Mercure sont soumis à une lumière et une chaleur si intenses qu’ils en deviennent frénétiques, sans mémoire, agissant uniquement par impulsion. C’est un portrait presque comique : des mercuriens hyperactifs, incapables de se poser, tant leur environnement est extrême. Il ajoute que nos températures terrestres, si on pouvait les transporter sur Mercure, paraîtraient glaciales à ces êtres habitués à un tel brasier. Fontenelle insiste sur la brièveté de l’année mercurienne – trois mois seulement environ – ce qui signifie que le temps y file vite, renforçant l’idée d’une vie précipitée. Il peint un tableau presque dystopique de Mercure : une planète de l’excès, où même les substances matérielles courantes sur Terre, comme le plomb, l’étain, le fer, l’or, seraient à l’état liquide sous la chaleur (image assez juste scientifiquement parlant, vu les températures probables sur Mercure). Cette mention de métaux fondus achève de donner à Mercure un aspect infernal mais stimulant pour l’imagination : on visualise un monde incandescent, où coulent des rivières de métal en fusion. Fontenelle alimente ainsi l’imaginaire de la diversité extrême des mondes : Mercure est à l’opposé de Saturne (qu’on abordera bientôt) en termes de conditions, et par conséquent, tout ce qui s’y trouve doit être radicalement différent. Cet exercice de style permet aussi de faire passer subrepticement des connaissances chiffrées (année de 3 mois, etc.) sans que cela paraisse aride. On apprend, mine de rien, la vitesse de révolution de Mercure et sa proximité du Soleil, en étant diverti par l’idée de mercuriens hyperactifs.

Fontenelle et la Marquise poursuivent ensuite vers Mars. Curieusement, Mars ne retient guère l’attention de l’auteur : il la traite assez brièvement. Il décrit Mars comme une petite planète, cinq fois plus petite que la Terre, avec des journées un peu plus longues que les nôtres et des années d’environ deux de nos ans. Cette concision peut surprendre, Mars étant pourtant un objet de fantasmes dans d’autres œuvres. Pourquoi Fontenelle expédie-t-il Mars ? Peut-être parce que, de toutes les planètes, Mars est celle qui ressemble le plus à la Terre par sa position (juste au-delà de nous) et qu’il n’y avait pas à son époque de découvertes marquantes sur Mars à raconter (les lunes de Mars n’étaient pas encore découvertes, et les taches de Mars étaient peu connues). Il préfère donc ne pas s’attarder sur un cas qu’il juge moins exotique ou moins documenté. Il se contente de noter que Mars étant plus petite, sa gravité doit être plus faible et tout y est plus réduit, mais il n’en fait pas un tableau pittoresque. Cette ellipse sur Mars est intéressante en soi : elle montre que Fontenelle ne force pas le trait s’il n’a pas d’inspiration particulière, et qu’il sait aussi abrèger pour maintenir le rythme. La Marquise ne proteste pas, ce qui suggère qu’elle-même n’avait pas d’attente spécifique sur Mars.

On enchaîne rapidement sur Jupiter, et là l’intérêt renaît. Fontenelle est clairement fasciné par Jupiter, qu’il qualifie de « monde très intéressant » en raison de ses quatre lunes (les satellites galiléens découverts en 1610 par Galilée). Il décrit ces satellites tournant autour de Jupiter à des vitesses différentes, offrant à ses habitants des spectacles célestes grandioses : des éclipses multiples et fréquentes, des jeux d’ombres et de lumières inouïs dans leur ciel. Il imagine que loin d’effrayer les Joviliens (habitants de Jupiter), ces phénomènes doivent les divertir, un peu comme des feux d’artifice cosmiques réguliers. Cette projection est doublement astucieuse : elle informe le lecteur sur les satellites de Jupiter et leurs éclipses (Galilée avait noté que ces lunes passent dans l’ombre de Jupiter ou projettent leur ombre sur Jupiter, créant des éclipses et des transits visibles au télescope) ; et en même temps, elle continue le jeu d’imaginer la psychologie des habitants en fonction de leur ciel. Ici, Fontenelle présuppose que, les Joviliens étant habitués à voir quatre “lunes” danser autour de leur planète, ils en tirent du plaisir plutôt que de la peur. C’est aussi une pique aux superstitions terrestres : chez nous, une seule éclipse de Soleil rendait autrefois tout le monde terrorisé, mais sur Jupiter où c’est courant, ce serait perçu comme naturel et esthétique. Donc la réaction face aux phénomènes naturels dépend de la connaissance et de l’habitude : message sous-jacent en faveur du progrès de l’esprit scientifique. La Marquise, toujours imaginative, propose même une image : elle voit ces lunes de Jupiter comme des colonies rendant hommage à leur planète-mère. Autrement dit, elle personnifie Jupiter en souverain autour duquel gravitent ses vassales (les lunes) venues lui rendre visite. C’est une métaphore politique appliquée à l’astronomie, assez cocasse. Fontenelle ne la rejette pas d’emblée, mais il la relativise aussitôt : il rappelle avec un sourire que même les grandes planètes comme Jupiter « ne sont que des corps soumis aux lois de la nature », pas des rois animés doués de volonté. Ce rappel ramène le propos sur terre, si l’on ose dire : Jupiter n’a pas consciemment des lunes en cortège ; c’est juste la gravitation (ou le tourbillon) qui les fait tourner. Encore une fois, l’auteur joue avec la personnification pour mieux la dégonfler, mêlant constamment poésie et rationalité.

Enfin, on arrive à Saturne, qui clôt ce voyage planétaire. Saturne, à l’époque de Fontenelle, est l’objet de nombreuses curiosités car c’est la planète la plus lointaine connue (Uranus ne sera découvert qu’en 1781), et on vient de découvrir qu’elle est accompagnée d’un mystérieux anneau et de cinq lunes (Huygens et Cassini ont découvert l’anneau et plusieurs satellites entre 1655 et 1684). Fontenelle décrit Saturne avec emphase : son anneau célèbre est mis en avant comme un mécanisme céleste unique et spectaculaire. Il explique l’utilité possible de cet anneau dans le design de la nature : cet anneau reflète la lumière du Soleil et pourrait servir à éclairer les longues nuits de Saturne, qui, si éloignée du Soleil, reçoit très peu de lumière. Cette idée est à la fois scientifique et ingénieuse : on sait en effet que Saturne est très loin, donc son éclairement solaire est faible ; Fontenelle suggère que l’anneau agit comme un miroir géant pour compenser un peu ce manque de lumière en renvoyant au sol saturnien les rayons du Soleil quand celui-ci est couché. C’est en quelque sorte une anticipation de l’idée de terraforming cosmique par la nature elle-même ! Cela montre une vision presque finaliste (la nature aurait doté Saturne d’un anneau pour une raison), qui était courante alors – l’idée d’une Providence organisant le monde de manière harmonieuse. Fontenelle poursuit en soulignant combien Saturne est extrême : étant aux confins du système solaire, elle reçoit très peu de chaleur, d’où des froids extrêmes et une pénombre quasi permanente. Les habitants de Saturne – s’ils existent – doivent donc être extraordinairement adaptés à cet environnement sombre et glacial. On devine dans ces lignes l’écho de ce qu’il disait plus tôt : ceux de Saturne seraient très lents et flegmatiques (car peu de chaleur pour les animer), tel qu’évoqué dans la pensée de la Marquise citée ailleurs : « Tous les habitants de Saturne sont lents… Parmi nous les uns sont vifs, les autres lents; cela ne viendrait-il point de ce que notre Terre étant juste au milieu… nous participons des extrémités ? Fontenelle avait relaté cette remarque malicieuse de la Marquise dans un trait d’humour : notre Terre, située entre Mercure l’excessive et Saturne la languide, produirait des tempéraments mixtes. Ce genre de saillie égaye le propos tout en soulignant l’idée directrice de la diversité des tempéraments cosmiques.

La Marquise, impressionnée par Saturne, admire l’ordre et la munificence apparente du ciel : elle voit dans cette organisation (anneau, lunes, etc.) un souci de pourvoir aux besoins de la vie partout, comme si tout était pensé pour que chaque monde ait sa part de lumière et de beauté. Elle formule même un léger regret : « Pourquoi Mars n’a-t-elle pas de lune pour éclairer ses nuits ? » – elle trouve un peu injuste que Mars soit dépourvue de ce que Jupiter et Saturne ont en abondance. Cette remarque anthropomorphique révèle qu’elle s’est prise au jeu de concevoir chaque planète comme un petit royaume avec ses attributs ; elle déplore que Mars soit moins lotie. Fontenelle ne s’appesantit pas sur ce regret (et de fait, nous savons aujourd’hui que Mars a bien deux petites lunes, Phobos et Deimos, découvertes un siècle plus tard, ce qui rend son regret caduque, mais l’auteur ne pouvait le savoir).

Ce quatrième entretien se termine sur un résumé de son esprit : mêler science, philosophie et imagination pour brosser une vision poétique de l’univers. Fontenelle, dans ce chapitre, a introduit au passage des concepts scientifiques concrets : les orbites (durées des années), la réflexion de la lumière (Vénus, Saturne), la notion de satellites (Jupiter, Saturne), les particularités physiques (anneau de Saturne, taille de Mars). Tout cela sans jamais tomber dans un ton professoral : chaque donnée est intégrée dans un scénario ou une image. Le lecteur retient ainsi que Mercure est bouillant, Vénus très brillante, Mars petite, Jupiter accompagné de quatre lunes, Saturne entouré d’un anneau et de cinq lunes. Ce sont là des connaissances astronomiques exactes pour l’époque, transmises agréablement. En même temps, l’aspect spéculatif n’est pas en reste : les tempéraments vifs ou lents des hypothétiques habitants, la fantaisie sur les Mercuriens étourdis, la colonie des lunes de Jupiter, l’anneau “miroir” de Saturne… Ces idées donnent vie aux planètes, transformant un catalogue astronomique en voyage quasi fictionnel. Fontenelle réussit donc un équilibre entre information et divertissement conforme à son idéal.

Du point de vue philosophique, ce tour des planètes continue de soutenir la thèse du relativisme cosmique. Chaque planète offre un cadre différent, et l’auteur suggère que la nature s’y adapte. Ce pluralisme est presque un relativisme culturel projeté : les Mercuriens ne pourraient vivre sur Saturne et vice versa, chacun a son monde, ses perceptions, ses journées. Pour le lecteur, cela instille l’idée que l’univers n’est pas monolithique mais d’une variété incroyable, et qu’il faut accepter cette diversité. C’est presque une leçon de tolérance par analogie : si on admet la diversité des mondes, on est plus enclin à admettre la diversité des mœurs et des peuples sur Terre. D’ailleurs, Fontenelle glisse régulièrement des comparaisons avec les peuples terrestres (Maures de Grenade, etc.), ce qui fait penser qu’il y a un message humaniste sous-jacent.

Ce chapitre est également très représentatif de la méthode de vulgarisation de Fontenelle. Il procède planète par planète, de manière méthodique (on dirait presque un exposé, chaque rubrique traitant d’un cas), mais il le fait sous forme de conversation spontanée, ce qui enlève tout côté sec. Il utilise ici aussi beaucoup le dialogue imagé : c’est souvent la Marquise qui propose une image (par ex. les colonies de Jupiter), puis le philosophe la reprend ou la corrige légèrement. Cela maintient le lecteur en haleine, car ce n’est pas un monologue. On voit comment Fontenelle distille finement le savoir : jamais en longues tirades, toujours en échanges brefs, comme un match de ping-pong verbal. Cela rend la quantité d’informations digeste et la lecture dynamique.

En conclusion de ce quatrième soir, Fontenelle a brossé un portrait d’ensemble du système solaire tel qu’il apparaît aux savants de son temps. Il a suscité chez son interlocutrice un sentiment d’émerveillement devant la complexité et la diversité du cosmos, tout en renforçant sa curiosité – car chaque planète soulevant son lot de mystères, on a envie d’en savoir plus. Le pari de l’érudition accessible est donc tenu : la Marquise a voyagé en imagination de sphère en sphère, guidée par un cicerone savant mais divertissant. Pour le lecteur, c’est une manière ludique de réviser l’astronomie copernicienne complète. À l’époque, ce genre de synthèse plaisait tant qu’on rapporte que l’ouvrage connut un grand succès, réédité plus de trente fois du vivant de Fontenelle. On comprend pourquoi en lisant ce passage : le public pouvait enfin appréhender sans effort les connaissances éparses sur les planètes, dans sa langue, et de manière captivante. C’était révolutionnaire. Pour un étudiant contemporain, réaliser cela permet de mesurer le chemin parcouru dans la diffusion des sciences : de nos jours, ces informations sont banales et enseignées dès le collège, preuve de l’héritage laissé par des pionniers comme Fontenelle qui ont su, les premiers, les rendre compréhensibles et attrayantes pour tous.

Laisser un commentaire