Il est minuit passé, votre cœur bat à tout rompre. La serrure que vous êtes entrain de crocheter va céder d’un instant à l’autre. Ces courtes secondes vous paraissent durer une éternité mais il faut garder votre sang froid jusqu’au déclic métallique et libérateur de la gâche. D’un léger coup d’épaule, vous enfoncez la porte qui s’ouvre sur l’immense salon de votre victime. Bingo! Cela va être une véritable razzia d’objets de valeur ! Le seul problème est que le propriétaire, téléphone en main, vous observait depuis de longues minutes. À peine, avez-vous le temps de réagir face à cet imprévu que les forces de l’ordre vous plaquent déjà au sol. Vous êtes hors la loi et venez de faire connaissance avec les limites clairement définies par un État de droit.

Ce cadre juridique, en plus de protéger chaque individu, structure les rapports sociaux. Nous sommes soumis à des règles qui régissent nos vies afin de garantir un minimum de vivre-ensemble. Personne, par exemple, ne voudrait vivre dans une société sans garde-fous où les crimes resteraient impunis. Mais cette réglementation de l’existence prend une tournure totalitaire quand la somme des individus que nous sommes, se plaît à ériger des injonctions populaires qui varient suivant les époques. Ne suivez pas le courant et vous voilà déjà d’une certaine manière hors la loi aux yeux du plus grand nombre.

À ce titre, Alexandre Pouchkine a rédigé, entre 1823 et 1830, une œuvre phare où un héros flirte avec ses propres limites mais aussi celles de la société. Je vous propose ici une courte analyse d’un classique de la littérature russe, à savoir Eugène Onéguine (1).

Un roman et un poème

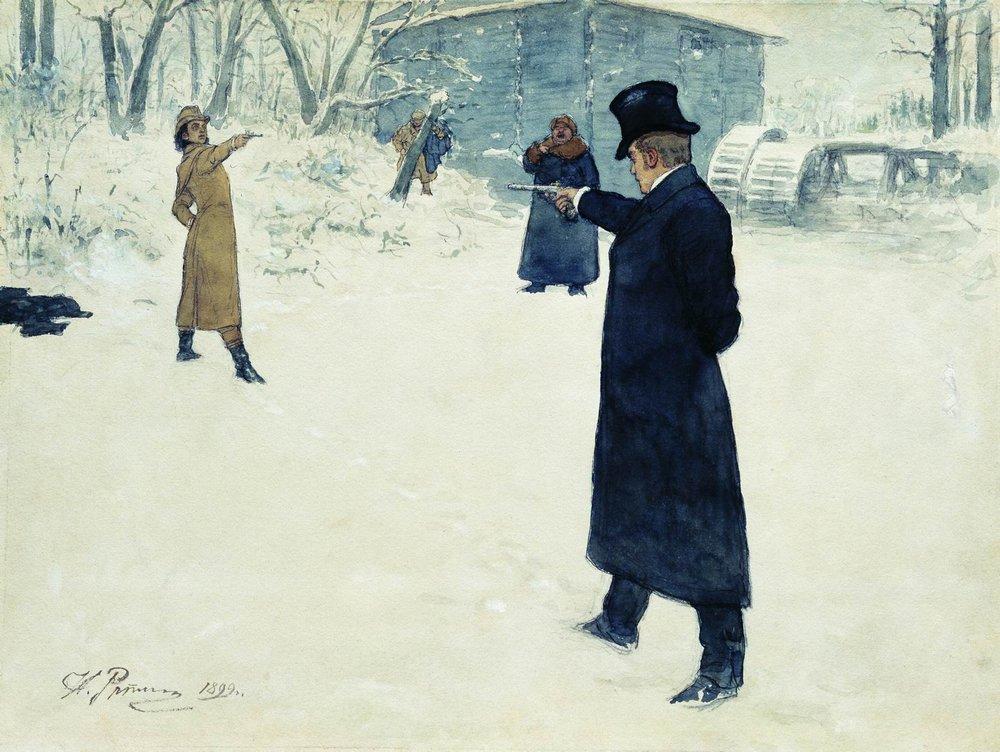

L’Histoire est celle d’un jeune Pétersbourgeois, enclin à la mélancolie, qui bouscule l’existence de plusieurs personnes rencontrées sur son passage. Il côtoie la vie à la campagne et le servage, la vie mondaine et ses réceptions, l’amour et ses variations, la trahison et ses célèbres duels. Tout cela avant que le destin ne le rattrape en lui offrant des regrets sur un plateau d’argent.

Eugène Onéguine est considéré comme le premier roman de l’âge d’or (XIXème siècle) de la littérature russe. Il suffit de lire les œuvres d’auteurs qui lui ont succédé, tels que Lermontov, Tolstoï ou Dostoïevski, pour se rendre compte que Alexandre Pouchkine a écrit une trame narrative qui changea la manière d’écrire des fictions. Ce long poème, écrit en vers et divisé en huit chapitres, évoque des thèmes qui jalonneront l’écriture russe pendant plusieurs décennies. L’auteur russe utilise sa plume avec une légèreté inhabituelle pour l’époque et devient, à lui seul, le point de bascule entre une littérature qui imite sa voisine européenne et une littérature qui creuse son propre sillon.

“ […]

Mais, Seigneur Dieu, quelle corvée !

Rester au chevet d’un malade

Nuit et jour sans pouvoir bouger !

Et quelle vile hypocrisie !

On fait risette à un mourant,

On redresse ses oreillers,

On arbore un air lamentable

Pour lui apporter sa potion ;

Et l’on pense: qu’il aille au diable ! ” (2)

C’est grâce à ce roman que Pouchkine devient le vecteur d’une écriture moderne en Russie. Il s’écarte des allusions récurrentes aux mythologies afin narrer des faits qui parlent à la majorité. Il s’immisce dans la psychologie de ses personnages. Ainsi, nous pouvons lire, en parallèle, l’évolution d’Eugène Onéguine et Tatiana. L’auteur nous fait entrer dans les pensées des protagonistes. Pour l’un l’ennui désincarné qui le poussera jusqu’à un duel morbide et pour l’autre une passion dévorante dont elle finit par faire le deuil. Pouchkine nous montre cette progression au fil des pages et trouve son paroxysme dans les deux lettres que les amoureux s’échangent … à des années d’intervalle.

Pouchkine comme narrateur

Au niveau de l’écriture, l’auteur russe savait jouer avec le rythme et les bons mots. Il est d’ailleurs difficile de le traduire en français sans perdre la saveur originale du texte. La version française (3) a fait le choix, intelligent à mon sens, d’éliminer les rimes afin de ne pas tomber dans une traduction littérale pataude. Cette option permet au lecteur francophone de rentrer directement dans l’œuvre de Pouchkine et de goûter aux différentes variations d’une histoire qui a marqué un tournant littéraire dans la Russie du XIXème siècle. Un des nombreux intérêts de ce roman réside aussi dans les nombreuses incursions d’un narrateur … qui n’est autre que l’écrivain lui-même:

“ Fleurs, amour, campagne, loisir,

Champs ! Toute mon âme est à vous.

J’ai toujours plaisir à noter

Ce qui me distingue d’Eugène,

De peur qu’un lecteur malicieux

Ou je ne sais quel inventeur

De calomnies alambiquées

Ne fasse une comparaison

Et ne déclare impudemment

Que j’ai, tel l’orgueilleux Byron,

Barbouillé ici mon portrait.

Dirait-on pas que le poète

Est condamné quand il écrit

A ne parler que de lui-même? ” (4)

Conclusion

Les aventures de ce roman peuvent sembler naïves à un premier degré de lecture. Il faut pourtant s’approcher du protagoniste principal pour se rendre compte qu’Eugène Onéguine se confronte aux limites de sa vie de dandy. Il sera d’abord cet anti-héros désincarné qui vit au-dessus des choses avant qu’une provocation de sa part ne l’entraine dans un duel. Il devra tuer ou être tué. Affronter la mort ou sa conscience. Et puis il y a cette soudaine révélation de l’amour qui lui remet les yeux bien en face des trous.

Trop tard. 😉

Pour ceux qui s’intéressent à la langue russe, sachez que certaines phrases issues de ce roman-poème sont devenues des dictons populaires encore utilisés à l’heure actuelle. Ainsi ne vous étonnez pas d’entendre des russophones prononcer:

- Quand nous n’aimons pas une femme, nous lui plaisons plus aisément, et la prenons plus sûrement au filet de la séduction.

- Il vous faut du fruit défendu. Sans quoi l’Éden est insipide.

- Moscou, on entend en écho dans les syllabes de ton nom, tout ce qu’aime le coeur des Russes.

N.B. Un classique à apprécier mais aussi à écouter puisque Tchaïkovski s’en est emparé pour en faire le célèbre opéra éponyme. Vous pouvez retrouver plus d’informations à ce sujet sur l’excellent blog Tout l’opéra ou presque.

Pour aller plus loin

Petite biographie d’Alexandre Pouchkine

(1) POUCHKINE A., Eugène Onéguine, Editions Gallimard, 1996.

(2) Ibid., P.37

(3) Traduite du russe par Jean-Louis Backès

(4) Ibid., P.67

Pour aller plus loin

https://lespetitesanalyses.com/2019/05/30/les-contes-de-pouchkine-alexandre-pouchkine

Laisser un commentaire